【会議シリーズ第4回】変化が定着する会議とは?

~やりっぱなしにしない会議の構造デザイン~

「うちの会議、やって終わりなんです」

「何かいい話は出るんだけど、結局、現場は変わらない」

企業や行政、医療機関など、私たちが組織支援を行う現場では、こんな声を何度となく耳にしてきました。

会議中は皆がうなずき、時には拍手まで沸き起こる。

けれど数週間後、何かが動いた実感が持てない──。

なぜ、あれだけの熱量や意欲が“持続しない”のでしょうか?

そしてどうすれば、会議が「変化のきっかけ」で終わらず、「変化が根づく場」へと進化できるのでしょうか?

今回は、私たちの現場経験をもとに、変化が定着する“会議の構造デザイン”について掘り下げてみたいと思います。

◆ なぜ変化は“定着”しないのか?

まず前提として、「会議中の熱量=行動変化の保証」ではない、という現実があります。

例えば、自己啓発セミナーのような場で、感動し涙する参加者は少なくありません。けれど、その感情が翌日の行動に反映されるとは限らない。

これは企業内の会議でも同様です。

人が行動を変えるには、ただ“納得する”だけではなく、その後の環境や関係性、そして「構造」の支えが必要なのです。

◆ 変化が定着する会議の3つのポイント

以下に、変化が「その場限り」で終わらず、現場にじわじわと根づいていくために必要な3つの視点をご紹介します。

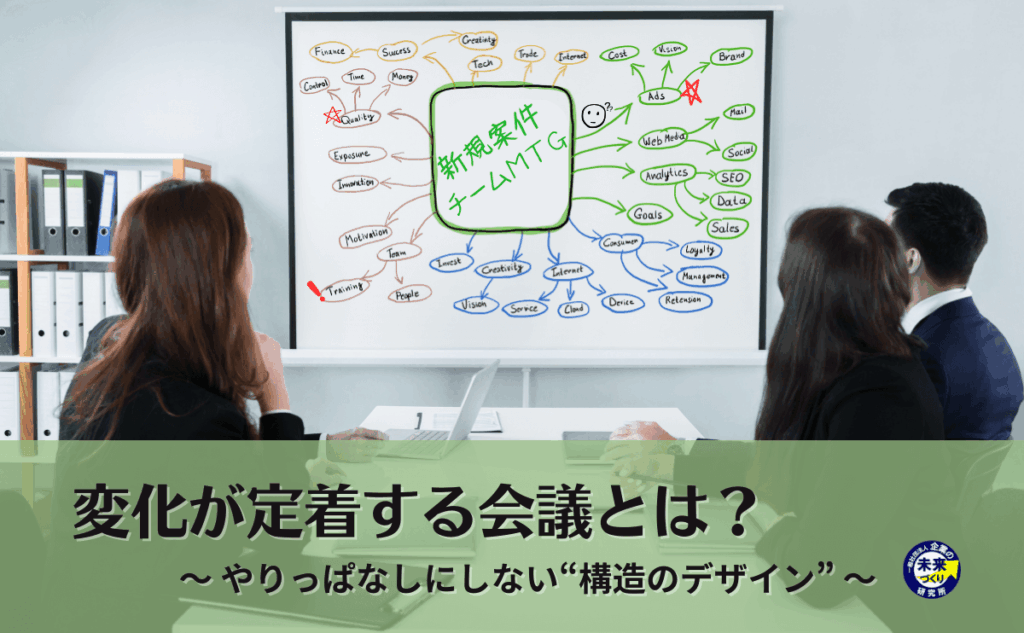

【1】「プロセスの可視化」──MindMapで“見える化”を刷新

会議でよくあるのが、「結論だけをホワイトボードに書く」形式。

これは一見、効率的に見えますが、実は“過程”が共有されないことで参加者の理解や納得感が浅くなり、「置いてけぼり」が生まれやすくなります。

私たちが推奨しているのは「MindMap(マインドマップ)」による板書です。

これは、私たちがご提供する秒速経営プログラムで基盤ができた後、におススメする「上級編」になりますが、MindMapとは、中心から放射状にキーワードを広げていくノート術。

決まったことだけでなく「出てきたアイデアのすべて」「そこに至るプロセス」までも一枚で“構造的に”見える化できます。

これを会議の板書に応用すると、以下のような効果が得られます:

- 一見ムダに見える意見も可視化 → 後で別の場面で活きる可能性

- キーワードで構成するため板書がスピーディ

- 議事録=写真を撮って共有するだけ → 会議後の負担ゼロ

- 発言者の意見がリアルタイムに「可視化」される → 自尊感情が上がる

- 板書が中心となって場の対立や緊張を緩和し、建設的な流れをつくる

- タスク、担当者、期日もMindMap上に記録できる

そして何より、MindMapは「一つの紙に全体像が描かれる」ため、参加者の頭の中に“構造的に”印象づけられやすいのです。

(補足)開発者のトニー・ブザン氏は、かつてノーベル平和賞候補にも挙がった人物。彼の哲学に共通するのは「すべての意見に価値がある」という姿勢です。

【2】「全員のシェア」──個人の気づきを、チームの知にする

変化が個人で留まると、現場への影響力は限定的です。

「この気づき、いいこと聞いた」で終わらせず、全員が“自分の言葉で”発見や行動宣言をシェアする機会を持つことで、場は一気に「共創モード」へと変わります。

例えば、ある中堅製造業では、最後に以下の2つを全員が口頭で発表する形式を採用しています:

- 今日得た気づき(内面の変化)

- 明日からやる1つの行動(外面の変化)

このわずか数分の「宣言タイム」によって、意識の持続と他者からの学びが生まれ、会議終了後のアクション率がぐんと高まるようになりました。

【3】「フォローアップ設計」──会議を“流さない”仕掛け

多くの会議が「やりっぱなし」になる背景には、「次に誰が何をするのか」が曖昧なまま終わる構造があります。

そのため、あらかじめ“フォローアップの仕掛け”を会議に組み込んでおくことが大切です。

たとえば:

- MindMap上に「担当者」「期日」をその場で記入

- 会議翌日にフォローLINE「昨日の気づき、続いてますか?」を配信

- 1週間後に、簡単な1on1 or チェックインの時間を確保

これらを仕組みとして取り入れている企業は、会議の余熱を現場の実行へと確実につなげています。

◆ 会議を「未来を変える装置」にする

私たちは、会議を単なる“意思決定の場”として終わらせず、もっと大きな役割を担えると考えています。

それは「組織の変化をつくる装置」としての会議。

変化を起こすのは、誰か一人の天才的リーダーではありません。

日常的な会議の中で、全員が主体的に参加し、納得し、行動する構造があるかどうか。

その土壌を整えることが「秒速で進化する組織」を実現するカギなのです。

◆ 最後に:MindMapは魔法ではないけれど

ここまで紹介してきたMindMapや会議構造は、決して“魔法のツール”ではありません。

使いこなすには、一定のトレーニングや、その基盤となる文化づくりも必要です。

けれど一度仕組みにしてしまえば、ファシリテーターだけでなく参加者全体の会議力が育ち「変化の連鎖」が生まれ始めます。

変化は、偶然ではなく、デザインするもの。

そして、デザインされた変化は、ちゃんと定着します。

「読んで終わり」にしない。それが“変化の定着”の第一歩です。

あなたの組織の会議にも、“仕組み”から変化を起こしてみませんか?

▶ 対話型会議の導入支援や、MindMapトレーニングのご相談はこちら

👉 無料Zoom相談に申し込む